Seit 2022 treffen sich Museumsexpert:innen des DFF regelmäßig mit Kolleg:innen aus dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt. Sie erarbeiten aus der Fülle ihres Fachwissens kurze Geschichten, die Museumsbesucher:innen künftig auf virtuellen Wegen durch die Museen begleiten werden.

Beim ersten Treffen waren es hochsommerliche Temperaturen. Eine Gruppe des DFF war im Juni 2022 zu Besuch im Hessischen Landesmuseum Darmstadt, um mit der gemeinsamen Arbeit am Projekt „Constellation 2.0 regional“ zu beginnen. Ziel der Museumskooperation ist die virtuelle Vernetzung der Universalsammlung des HLMD mit den filmspezifischen Objekten des DFF und über das Erzählen von Geschichten den Besucher:innen unvorhersehbares, unterhaltsames und interessantes Wissen zu vermitteln. Über den Projektstart wurde an dieser Stelle berichtet.

Während die Tage kürzer und die Temperaturen kälter wurden, sind im Herbst und Winter 2022 bei gegenseitigen Besuchen in Frankfurt und Darmstadt erste Storylines entstanden, die die Besucher:innen beider Museen künftig dazu einladen, die Ausstellungen auf neuartig kuratierten Pfaden zu entdecken. Das Angebot möchte Menschen erreichen, die spielerisch Zusammenhänge zwischen Museumsobjekten entdecken und sich anhand von “Storylines” genannten Themenpfaden sowohl durch die Ausstellung als auch durch mit ihr verbundene virtuelle Räume bewegen wollen. Die erzählten Verbindungen zwischen Ausstellungsstücken vermitteln Wissenswertes als ein zusätzliches Angebot zu den informativen Schautafeln und Führungen. Besucher:innen, die sich in einem großen Haus wie dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt mit mehr als 15 Sälen und Galerien auf vier Stockwerken zunächst einen Überblick verschaffen möchten, bekommen mit den kuratierten Stories digitale Wegweiser an die Hand. Eine der künftigen Storylines führt zu Objekten, in denen die Farbe Blau eine Rolle spielt. Eine weitere führt die Besucher:innen durch die Geschichte es Gruselns. Wie solche Verbindungen aussehen können, zeigt das folgende Beispiel:

Die Horrorlaterne

Was hat die Laterna magica – dieser unschuldige kleine Apparat – mit Zombies, Monstern und Vampiren zu tun? Wir gehen auf die Suche nach Gruselmomenten der Filmgeschichte und nach den Wurzeln des Horrorfilms.

Herakles im Höllenfeuer

Vogeldämonen, ein dreiköpfiger Höllenhund, ein schaukelndes Boot, das auf einem unterirdischen Fluss navigiert. Schon bei diesem Transparentbild aus dem 18. Jahrhundert finden sich Elemente moderner Horrorfilme. Nicht nur die Monsterdarstellungen, auch das Spiel mit Licht und Schatten und Special Effects. – So drehte sich hinter dem Bild früher eine bemalte, transparente Scheibe, die die Flammen auflodern und Funken sprühen ließ.

Ein Schweizer in Frankfurt

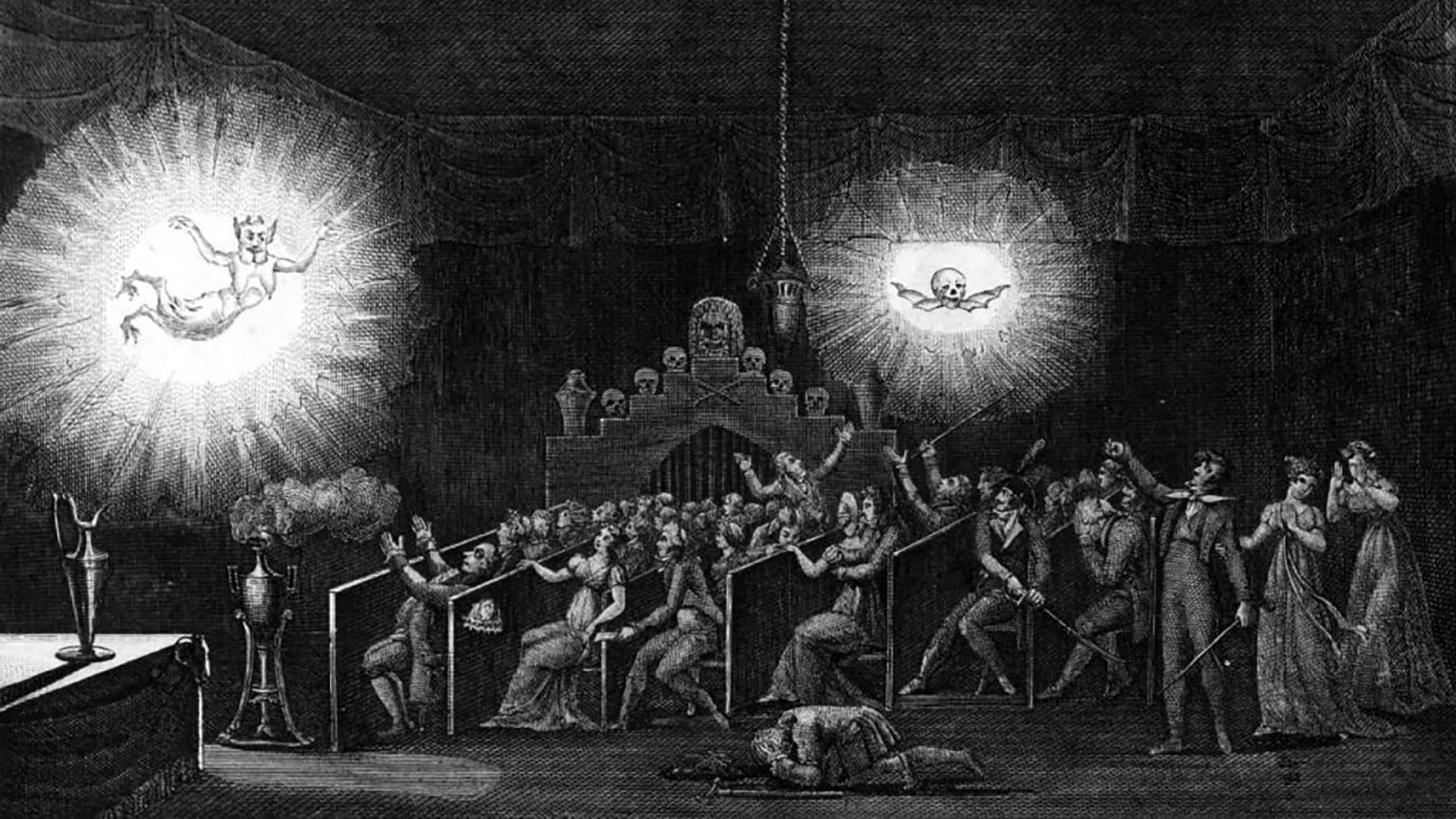

Im April 1824 kam ein Schweizer Wissenschaftler nach Frankfurt am Main, um einen Vortrag vor einer Versammlung gebildeter Bürger zu halten. Inhalt: „Die Erklärung der Phantasmagorie“. Phantasmagorien waren damals populäre Projektionsshows. Die Laterna magica – ein Vorläufer moderner Bildprojektoren – projizierte Geister, Skelette und Hexen, um das Publikum zu unterhalten und zu erschrecken.

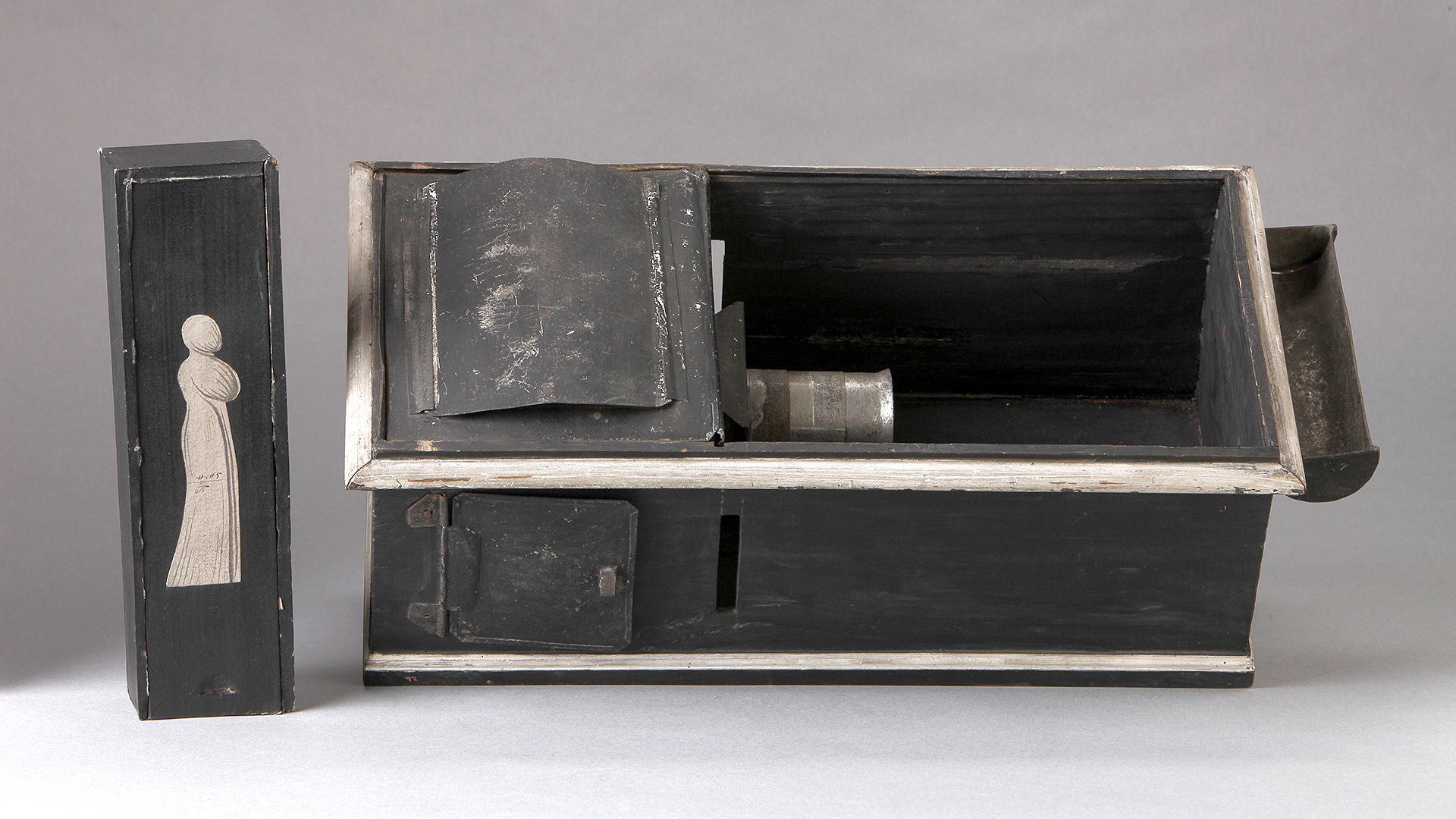

Der Geisterkasten

Durch ihren Einsatz bei Phantasmagorien erhielt die Laterna magica auch den Namen „Schreckenslaterne“. Ein besonders raffiniertes Exemplar ist der sogenannten Geisterkasten. Er konnte Dampf produzieren, in den man Bilder hineinprojizierte. Dies schuf gespenstische Nebelerscheinungen, in der Wirkung mit Hologrammen vergleichbar.

Alles für den Horror

Im Laufe der Zeit wurden die Tricks der Schausteller immer ausgefeilter. Bilder wechselten die Größe, gingen ineinander über, schwebten frei und traten in die dritte Dimension. Durch bessere Leuchtmittel waren aus kleinen Aufführungen fahrenden Volks Spektakel für die Masse geworden. Illusionisten wie Philidor (Paul de Philipsthal) und Robertson (Etienne Gaspard Robert) wurden zu Stars.

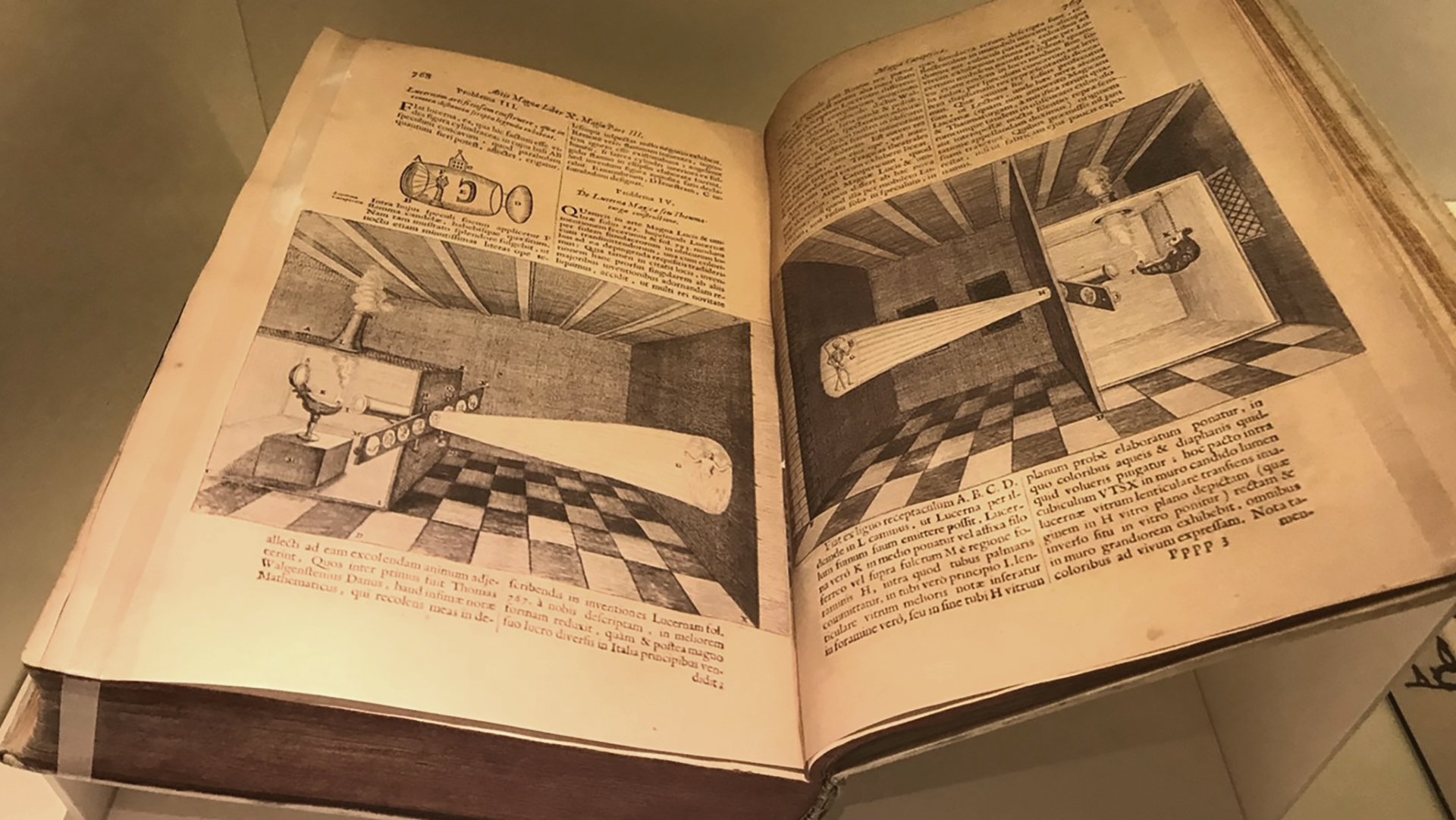

Schuld sind nur die Jesuiten

Der erste, der die Laterna magica in einem Buch erwähnte, war der Jesuiten-Gelehrte Athanasius Kircher. Kircher hat die magische Laterne auf eine Weise gezeichnet, die uns rätselhaft erscheint. Eigentlich müssten die Glasbilder (oder aber deren Projektion) auf dem Kopf stehen. Und auch die Linse gehört hinter das Bild, nicht zwischen Bild und Lichtquelle. Hatte Kircher doch weniger Wissen über Optik, als er vorgab? Oder hat seine Darstellung einen tieferen Sinn? Daran scheiden sich bis heute die Geister.

Ein effektives Medium

Mit dem Aufkommen des Films war die Zeit der Phantasmagorie und anderer Laterna-magica-Aufführungen schlagartig vorbei. Georges Méliès – Zauberkünstler und Nachbar der Brüder Lumière – war einer der ersten, die das neue Medium nutzten, um mithilfe von bewegten Bildern verblüffende und groteske Geschichten zu erzählen. Wie die von einem Wissenschaftler, der seinen eigenen Kopf klont, ihn anschwellen lässt und schließlich zum Platzen bringt.

Eine der Projektmitarbeiter:innen ist Stephanie Hauschild. Sie ist Kunsthistorikerin und ist als langjährige Museumspädagogin des Hessischen Landesmuseum Darmstadt mit den Ausstellungsstücken so gut vertraut, dass sie über viele Künstler:innen und Objekte stundenlang erzählen könnte. Über die Skulptur Grauballemann zum Beispiel, ein Werk von Joseph Beuys, das von einem Moorleichenfund im dänischen Grauballe inspiriert ist. https://www.hlmd.de/museum/kunst-und-kulturgeschichte/block-beuys.html Oder über die Malereien von Stefan Lochner, die kostbare Farbpigmente aufweisen und viel über die Heiligenbetrachtungen des späten Mittelalters verraten. Den Kolleg:innen aus dem DFF geht es da ganz ähnlich, denn auch sie können mit ihrem Expert:innenwissen ganze Bände füllen. Wie nun entstehen aus so vielen verfügbaren Informationen kurze Geschichten, die Objekte in wenigen Worten vorstellen, und dabei sehr viel Wissenswertes weglassen? „Aus dieser großen Masse von Informationen und spannenden Geschichten eine kleine Geschichte auszuwählen, die nicht länger sein soll als sechs Zeilen, das finde ich manchmal ganz schön anspruchsvoll“, sagt Stephanie im Gespräch für den DFF-Podcast ALLES IST FILM.

Für die Bewältigung dieser Aufgabe ist der DFF-Mitarbeiter und Projektkollege Nils Brunschede verantwortlich. Der Literaturwissenschaftler und Musiker ist im Umgang mit Sprache geübt. Er leitet die sogenannten Storybuilding Workshops, in denen die Ausstellungsexpert:innen beider Museen gegenseitig ihre Ideen für Storylines vorstellen und unterstützt den anspruchsvollen Schreibprozess.

Die Vorgaben sind streng, das Ausformulieren erweist sich oft als Drahtseilakt: „Wir versuchen die Stories möglichst unterhaltsam und kurzweilig zu gestalten, und gleichzeitig wollen wir nicht, dass etwas von der Komplexität der Geschichten oder von der Vielschichtigkeit verloren geht“, beschreibt Nils die Herausforderung. Für Stephanie ist der regelmäßige Austausch zwischen den Museen ein hilfreiches Format, um eigene Ideen auszuprobieren und weiterzuentwickeln.

Im April 2023 haben Fachbesucher:innen und interessierte Gäste des DFF die Möglichkeit, erste Geschichten kennenzulernen. Infos werden auf der Projektseite des Schwesterprojekts „Konstellationen filmischen Wissens // Constellation 2.0“ bekannt gegeben.

„Constellation 2.0 regional“ wird gefördert von der Aventis Foundation und dem Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main.