Von Frauke Haß

Eine Familie picknickt am Fluss. Die Jungen und Männer gehen schwimmen, der weibliche Teil der Familie sammelt Beeren, die Sonne scheint, die Bienen summen, das Essen schmeckt. Ein perfekter Tag geht zur Neige und man schlendert satt und zufrieden nach Hause. Am nächsten Tag hat Papa Geburtstag und bewundert das im Garten aufgebockte Geschenk der Familie: Ein Dreier-Kajak, das noch mehr Freude in der freien Natur verspricht. Erst allmählich wird klar, wo sich das schmucke Anwesen der Familie befindet: an der Mauer zum KZ Auschwitz im Jahr 1943.

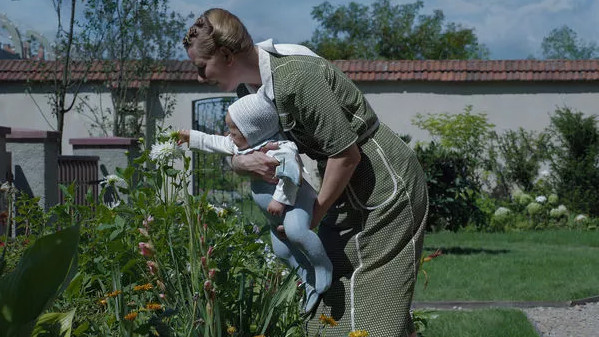

Hier empfängt die Hausherrin, Hedwig Höß, ihre Freundinnen zu Kaffee und Kuchen, bewundert mit ihrem Nesthäkchen die Blüten im Garten oder modelt allein vor dem Spiegel mit dem schicken, natürlich nebenan konfiszierten Pelzmantel, der – davon ist auszugehen – einer gerade eben ermordeten Jüdin gehörte.

Jonathan Glazers THE ZONE OF INTEREST, der auf Martin Amis‘ gleichnamigem Roman basiert, nimmt die Perspektive der Familie von Rudolf Höß ein, des berüchtigten Organisators der massenhaften Menschenvernichtung im KZ Auschwitz. Einer Familie, die es sich an der KZ-Mauer nicht nur gemütlich eingerichtet hat, sondern sich gleichsam einen Traum erfüllt. Das wird deutlich als Hedwigs Mutter zu Besuch kommt und die begeisterte Hedwig, mit übelkeitserregender Vermeintlich-Unschuld prachtvoll dargestellt von Sandra Hüller, der Mutter den riesigen Garten samt Badebecken, Rutsche und Gewächshaus präsentiert: „Das ist alles von mir entworfen … natürlich habe ich Gärtner.“ Und nicht nur das: Dienstmägde, Kinderfrauen, Näherinnen, Köchinnen…

Hedwig Höß hat sich ein riesiges „Paradies“ entlang der Auschwitzmauer erschaffen: „So, wie wir es uns immer erträumt haben“, wird sie später sagen, „sogar noch besser“. Als Höß nach Oranienburg abkommandiert wird, weigert sich Hedwig dann auch, ihm zu folgen. Sie hält die Stellung im Paradies, das die Mutter mitten in der Nacht Hals über Kopf verlässt, weil sie wohl das Fauchen der Krematoriumsschornsteine in Sichtweite ihres Schlafzimmers nicht mehr ertragen kann. Und das, obwohl sie sich zuvor geradezu genüsslich vorgestellt hat, die einstige Nachbarin, „bei der ich früher geputzt habe”, könne nun jenseits der Mauer sein.

Glazers Film präsentiert die „Banalität des Bösen“ noch einmal aus einer neuen Perspektive. Nicht nur mit Blick auf die gierigen Nutznießer:innen, die sich jüdischen Besitz massenhaft unter den Nagel rissen. Er schaut auf eine Familie, namentlich Mutter Höß, der es anscheinend gelingt, die unbarmherzige Todesfabrik hinter ihrem Garten komplett auszublenden und ihre Villa im Grünen mit Anschluss zum Flüsschen voll auszukosten.

Die Todesindustrie mit rund 1,1 Millionen Toten, die Höß erst zu Höchst“leistungen“ hochpeitschte, ist im Film vor allem auf der Tonspur präsent, die scheinbar idyllische Szenen immer wieder mit einem Raunen des Grauens begleitet: verzweifelten Schreien, Gebrüll, Schüssen, angsterfülltem Jaulen, dem Fauchen der Schornsteine. Während im Vordergrund die Dahlien und Phlox bewundert werden, die Kinder die Rutsche hinabsausen und Torte kredenzt wird.

Während sich Hedwig hübsche Kleidungsstücke aus dem Besitz der Getöteten bringen lässt, nutzt Rudolf Höß seinen Status für sexuelle Dienstleistungen durch Gefangene in seinem Büro – natürlich werden alle Spuren schön säuberlich im unterirdischen Waschkeller beseitigt, bevor er das heimische Haus betritt und den Töchtern aus Hänsel und Gretel vorliest.

Das Grauen holt die Familie nur einmal ein, als Höß, angelnd im Wasser stehend, eine riesige, ihn umspülende Asche-Flut erst bemerkt als ein Knochen an seinem Bein hängen bleibt. Die im Fluss spielenden Kinder werden im Nachgang mit extra viel Seife – und sehr viel Panik seitens der Erwachsenen – in der Badewanne gesäubert.

Glazers Message liegt auf der Hand. Er liefert. Und am Ende möchte man am liebsten das tun, was Rudolf Höß in Glazers Film tut, als er sich ausmalt, wie es ihm gelingen kann, in kürzester Zeit mehr als 700.000 ungarische Jüd:innen mit Gas zu töten: Er kotzt.

Was man der von Christian Friedel als personifizierte Unbeteiligtheit dargestellten Figur nicht abnimmt. Aber vielleicht ist es ja das, was Glazer – auch – sagen will: Die Körper wissen manchmal mehr über das Böse als das, was spricht und handelt.

Ist es ein Mensch? Man zweifelt.